新入社員は、多くのストレスを職場で感じます。

新入社員のストレスをケアする環境が整っていなければ、最悪の場合早期退職に繋がってしまいます。

大きなコストをかけて採用した新入社員が職場で早く活躍できるよう支援するのも経営層やマネージャーの役割です。

今回は、新入社員がストレスを感じやすいポイントについて理解し、具体的な対処方法まで紹介します。

新入社員のオンボーディングを充実させることは、会社が持続的に成長をする上で重要です。この記事を通して、新入社員に対するケアがしっかりとできているか、離職防止対策が行えているかを確認しましょう。

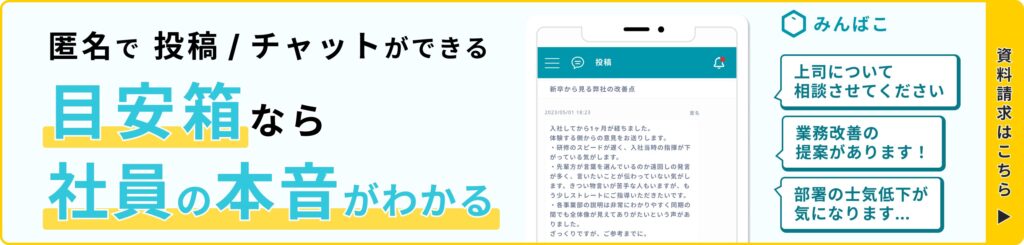

新入社員の本音を集め素晴らしいチームを作るためによく使われているツールはこちらです。

新入社員が職場でストレスを抱える主な原因は、仕事の負担と期待、人間関係の構築、職場環境と文化への適応、そしてキャリアに関する不安にわけられます。

これらのストレス源は、新入社員が職場に馴染んでいく過程で避けて通れない課題となります。

以下、これらの要因をさらに詳しく見ていきましょう。

仕事の負担と期待

新入社員は、未経験の業務や責任の重さに直面することで、大きなストレスを感じることがあります。

業務の難易度、締め切りへのプレッシャー、職場からの高い期待などが、先輩社員が考える以上に苦しい思いする可能性があるのです。

これらのような自己の能力と職場の期待とのギャップを感じると、不安や自信の喪失につながることがあります。

人間関係の構築

職場での人間関係は、新入社員にとって大きなストレス源となることがあります。

特に、上司や同僚との関係構築において、コミュニケーションの壁や誤解が生じやすいです。

職場の既存の人間関係の中で自分の位置を見出し、チーム内での役割を見つけることはカンタンではありません。

社内コミュニケーションを活性化させる方法を事例とともに解説!

社内コミュニケーションを活性化させる方法を事例とともに解説!

職場環境と文化の適応

新入社員が職場のルールや文化、価値観に適応する過程は、多かれ少なかれストレスを伴います。

職場で暗黙の了解や社会人としての当たり前がすぐにできるようになることを期待することは、新しい環境に慣れていない新入社員にとっては困難です。

このような適応する過程の中で、職場環境によっては特にストレスの原因となることがあります。

ピアプレッシャーとは?組織に必要な理由と効果的な施策を解説!

ピアプレッシャーとは?組織に必要な理由と効果的な施策を解説!

キャリアの不安

多くの新入社員は、職業的な将来に対する不安を抱えています。

キャリアパスの不明瞭さや、自己実現や職業的成長に対する期待が満たされないと感じることは、ストレスを引き起こす要因となります。

自分の能力を十分に活かせていないと感じたり、キャリアビジョンに対する進捗が見えないと、不安やフラストレーションを感じることがあります。

これらの要因は、新入社員が職場で直面する典型的なストレスの源です。

組織は、これらのストレス要因を理解し、新入社員がこれらの課題に効果的に対処できるよう支援することが重要です。

みんばこは新入社員のメンタルヘルスを把握することに優れたツールです。

ストレスを抱えている新入社員の状態

ストレスが溜まっている新入社員の状態を紹介します。

以下のような状態の新入社員がいたらメンタルケアについて検討する必要があります。

食欲不振を訴えている

食欲不振を訴える新入社員はいないでしょうか?

食欲不振は、身体的または精神的な健康問題の兆候であることがよくあります。

人が食欲を失う理由はさまざまで、短期的なストレスから長期にわたる健康状態まで、多岐にわたります。

食欲不振を訴えている新入社員がいる場合は注意です。

睡眠障害を訴えている

睡眠障害を訴える新入社員はいないでしょうか?

ストレスが高まると、睡眠の質に悪影響を受けることがよくあります。

入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒などの症状は、疲労感の増加、日中のパフォーマンスの低下、そして長期的には心身の健康問題を引き起こす可能性があります。

十分な休息を取ることができない新入社員は、ストレスを管理し、日々の業務に集中する能力が低下します。

睡眠障害を訴えている新入社員がいる場合は注意です。

身体的な痛みを訴えている

腰の痛みを訴えるなど、睡眠障害を訴える新入社員はいないでしょうか?

ストレスは身体的な痛みの原因となることもあります。

頭痛、筋肉痛、特に首や肩の緊張は、長時間のデスクワークや精神的な圧力から生じることがあります。

これらの症状は、新入社員が仕事に集中するのを妨げ、彼らの日常生活にも影響を及ぼす可能性があります。

持続的な身体的な痛みは、仕事の欠席や生産性の低下につながることがあり、職場での満足度にも影響します。

身体的な痛みを訴えている新入社員がいる場合は注意です。

集中力が低下している

集中力が低下している新入社員はいないでしょうか?

ストレスを経験している新入社員は、注意散漫になりやすく、一つのタスクに集中することが難しくなります。

これは、彼らが業務を効率的に完了する能力に影響を及ぼし、結果として生産性が低下します。

集中力が低下している新入社員がいる場合は注意です。

病気にかかりやすい

頻繁に病気にかかっている新入社員はいないでしょうか?

ストレスが持続すると、免疫システムが弱まり、風邪やインフルエンザなどの病気にかかりやすくなることがあります。

これは、ストレスが体の防御システムに悪影響を及ぼし、病原体への抵抗力を低下させるためです。

これらの症状は、新入社員が職場で感じるストレスの深刻な影響を示しています。

職場では、新入社員がこれらの挑戦に対処できるよう、メンタルヘルスのサポートや適切なストレス管理のトレーニングを提供することが重要です。

みんばこは新入社員のメンタルヘルスを把握することに優れたツールです。

新入社員のメンタルヘルス対策

ここからは、新入社員のメンタルヘルス対策について考えていきましょう。

職場におけるメンタルヘルス対策は、新入社員だけでなく全従業員の生産性とウェルビーイングに直接影響を与えます。

適切なオリエンテーションと研修を提供することで、新入社員は自分の役割と職場の期待を明確に理解することができ、不安を軽減し、自信を持って業務に取り組むことが可能になります。

以下では、取り組むべきメンタルヘルス対策を紹介していきます。

メンター制度

メンター制度は、新入社員が職場にスムーズに適応し、早く成長するために重要です。

経験豊富なメンターや先輩社員からの個別のフィードバックと指導は、新入社員が仕事上の課題を克服し、キャリア目標に向けて前進するための強力な動機付けとなります。

また、定期的なミーティングは、彼らが感じやすい孤立感を軽減し、組織内での居場所を見つける手助けとなります。

各種窓口の設置

セクハラやパワハラなど各種相談が必要な窓口を設置しましょう。

また、上記のようなハラスメント問題だけでなく、さまざまなアイディアを提案することができる窓口や軽い相談ことができるような窓口もあると良いでしょう。

みんばこは各種窓口を作るのに優れたツールです。

匿名アンケートの実施

職場でのメンタルヘルス対策において匿名のアンケートはとても有効です。

従業員の本音を回収し、根本的な問題は何かを知りましょう。

社内アンケートとは?本音を集めるための工夫や効果的な方法を専門家が解説!

社内アンケートとは?本音を集めるための工夫や効果的な方法を専門家が解説!

新入社員の本音を集める方法

新入社員が職場で感じている本音を集め、彼らが直面している問題や不安を理解することは、組織の健全な成長と新入社員の職場適応を支援する上でとても重要です。

以下に、言いづらい新入社員の本音を集めるための効果的な方法を紹介します。

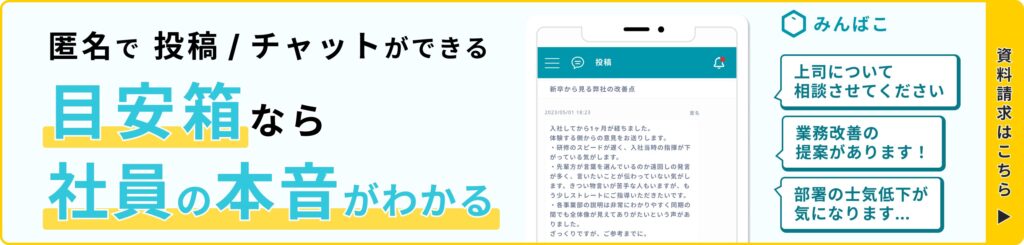

アンケートや匿名目安箱ツールの活用

匿名で意見を提出できるオンラインアンケートや目安箱を活用します。

匿名性が保証されることで、新入社員は自身の本音をよりオープンに共有しやすくなります。

匿名利用できる社内目安箱ツール5選

匿名利用できる社内目安箱ツール5選

メンター制度の導入

新入社員一人ひとりに経験豊富なメンターを割り当て、仕事上の悩みやキャリアに関する相談をしやすい関係を築きます。

メンターとメンティー間で定期的なミーティングを設け、新入社員が抱える不安や問題を話し合える機会を提供しましょう。

オープンドアポリシーの推進

管理職がオープンドアポリシーを実践し、新入社員が気軽に相談やフィードバックを提出できる環境を作ります。

職場内でのコミュニケーションの促進: 部署内のミーティングやチームビルディング活動を通じて、新入社員が他の従業員とコミュニケーションを取りやすくします。

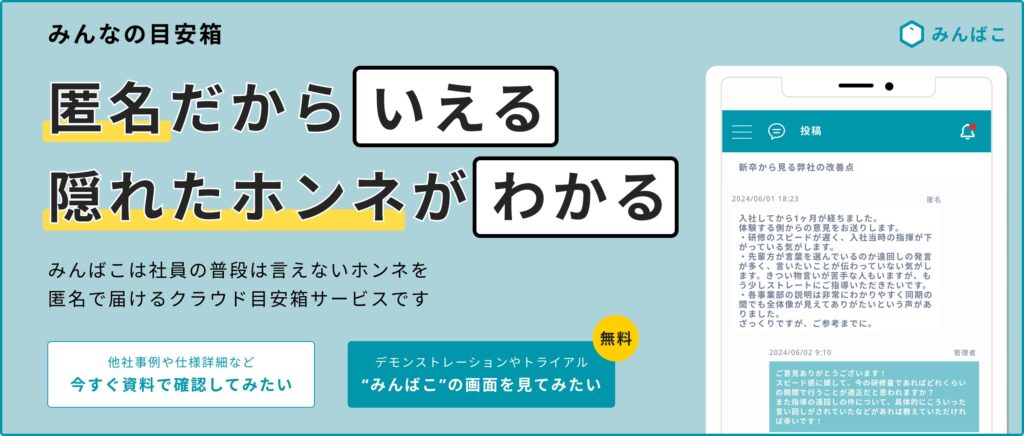

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです。

新入社員の本音を最も引き出せるツール

社内アンケートのみでは、新入社員の本音を引き出すことは難しいです。

匿名報告ができるシステムを導入することで、従業員が相談する場所ができ、また管理者もデータ管理を行い適切な施策を考えることができます。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

- アンケートはこちらから実施をしなければ、回答を集めることはできません。しかし、目安箱を用いればいつでも従業員の本音を集めることができます。

これらの予防策を組み合わせることで、ネガティブな噂の発生を最小限に抑え、良好な職場環境を構築することができます。

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

社内アンケートは従業員の本音を聞くために大事

新入社員の離職防止には、メンタルヘルス対策が必要です。

そのため、新入社員が本音を収集し、環境改善に努めましょう。

従業員の声は非常に影響力があり、さまざまなヒントが隠されています。

そのため、特にマネジメント層は、「ただのアンケート」という視点にとどまるだけでなく、それによってどのようなことが考えられるのかという視点で噂を捉えましょう。

また、職場環境改善や問題の根本解決がしたい場合は、従業員の更なる意見を収集する必要があります。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

あなたの職場をより良いものにするためにぜひご活用ください。

ハコラボ

ハコラボ