部下とのコミュニケーションにおいて課題を感じていませんか?

上司としての役割は単に指示を出すだけではなく、部下を支え、成長を促すことにあります。

そのためには、良好なコミュニケーションが欠かせません。

本記事では、職場環境を向上させるための7つの具体的なアプローチを徹底解説します。

それぞれの方法には、事例や実践的なアドバイスを盛り込みました。ぜひ参考にしてください。

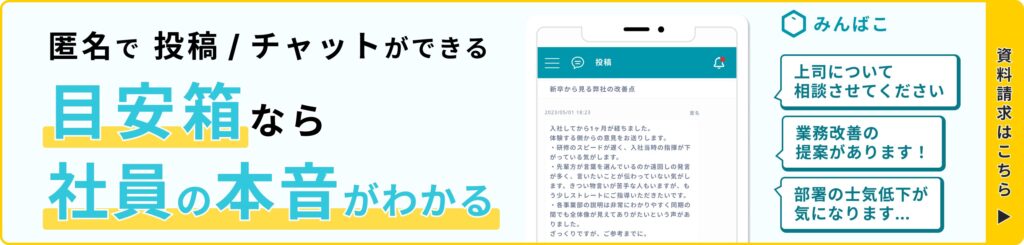

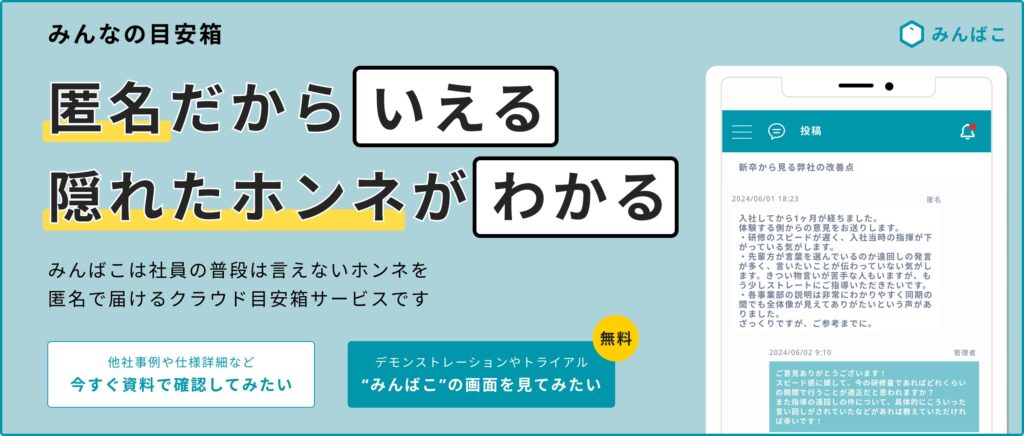

部下とのコミュニケーションは社内置いて最も重要な項目の1つだと言えます。そのため、自身だけでなく社内全体的にコミュニケーションが適切かを見極め、対策を練ることが重要です。もしかしたらあなたの会社でコミュニケーションに苦しんでいる従業員がいるかもしれません。

従業員の意見や本音を回収するためによく使われているツールはこちらです。

「部下の話を聞く」ことは一見当たり前のように思えますが、その「聞き方」によって信頼関係の深さは大きく変わります。

多くの上司が無意識のうちに話を遮ったり、自分の意見を優先してしまったりすることがあります。

しかし、部下が何かを伝えようとするときに、最後まで耳を傾けることは、相手の気持ちを尊重する行動そのものです。

傾聴の姿勢を持つことで、部下は「この人は自分を理解しようとしている」と感じ、信頼を寄せやすくなります。

傾聴のポイント

- アイコンタクトを取る: 部下の話を聞いているときに、適度なアイコンタクトを取ることで、真剣さや関心を伝えます。

- 相づちを適切に打つ:「なるほど」「そうなんだね」など、相づちを入れることで、相手が話しやすい雰囲気を作ります。

- 質問を挟む: 話を遮らない範囲で、「具体的にはどういうこと?」といった質問を挟むことで、相手に深く考えさせると同時に、こちらの関心を示すことができます。

傾聴の具体例

たとえば、部下が「最近、業務量が多くて疲れてしまいました」と言ってきた場合、途中で「大変だね。とりあえずこの仕事は君がやって」などと話を切るのではなく、まずは「そうなんだね、どの仕事が一番負担になっている?」と問いかけます。

そして、部下が話し終えた後で「なるほど、じゃあその部分を他のメンバーで分担できるか考えてみよう」と具体的な対応策を一緒に考える姿勢を見せると、部下は安心感を覚えます。

よくある失敗例と改善方法

- 失敗例: 話の途中で「つまりこういうことだよね」と結論を急ぐ。

- 改善方法: 話を最後まで聞き、相手が自分の言葉で結論を出せるように促す。

話を聞くというシンプルな行為ですが、その中身を工夫することで、部下とのコミュニケーションは格段に良くなります。

みんばこは従業員全体に傾聴することのできるツールです。

フィードバックは具体的かつ前向きに【改善と成長を促す】

部下へのフィードバックは、仕事の成果や行動の改善を促すために欠かせないものです。

しかし、「よくやった」「もっと頑張って」といった抽象的な言葉だけでは、相手にとって具体的な行動に結びつきにくい場合があります。

効果的なフィードバックを行うには、具体性とポジティブさを兼ね備えた内容を意識することが重要です。

良いフィードバックの構造

- 具体性を持たせる: 「良かった」ではなく、「どの部分がどのように良かったか」を明確に伝える。

- 改善点を示す: 課題があれば、「次はこうするともっと良くなる」という形で提案する。

- ポジティブな表現を使う: 否定的な指摘だけではなく、努力や成果を認める言葉も加える。

フィードバックの具体例

たとえば、部下が作成した報告書について、「全体的に読みやすくまとめられていたけど、次回はグラフの色分けをもう少し工夫してみようか。そうすれば、視覚的にもっと伝わりやすくなると思うよ」と伝えます。

このように、良い点を認めた上で改善案を示すと、部下は前向きに次のタスクに取り組むことができます。

よくないフィードバック

- ただの感想になってしまう:「今回は良かったよ」だけでは具体性に欠け、改善点がわからない。

- ネガティブに偏る:「ここがダメだった」とだけ伝えると、モチベーションを下げる原因になる。

フィードバックのタイミング

フィードバックは、業務が終わった直後など、部下の記憶が鮮明なタイミングで行うと効果的です。

また、日常的に軽いコメントを挟むことで、より自然な形でフィードバックを行う習慣を作りましょう。

関連記事:『「従業員エンゲージメント」とは?従業員満足度との違い具体的な施策について』

定期的な1on1ミーティングを実施する【深い対話で課題と目標を共有】

日々の業務では、どうしても部下との会話が断片的になりがちです。

そのため、定期的な1on1ミーティングを設定し、上司と部下が直接向き合う時間を確保することが非常に重要です。

このミーティングは、業務の進捗状況や課題を共有するだけでなく、部下の目標やキャリア志向を理解し、信頼関係を深める場としても機能します。

1on1ミーティングの目的と効果

1on1ミーティングの目的は、単なる業務報告に留まりません。

以下のような要素を含めることで、より価値のある時間にすることができます。

- 課題の把握: 部下が抱えている具体的な悩みや障害を確認し、解決に向けたサポートを行う。

- 目標の確認: 長期的なキャリア目標や現在のモチベーションについて話し合い、方向性を合わせる。

- 個人的な話題: プライベートに触れすぎない範囲で、部下の興味関心や趣味などを知り、距離感を縮める。

1on1の実施方法と頻度

1on1ミーティングは、月1回〜2週間に1回程度の頻度で行うのがおすすめです。

時間は30分〜1時間程度が一般的で、できれば他の業務に邪魔されない落ち着いた環境で実施しましょう。

1on1で聞くべきことの具体例

たとえば、新人社員との1on1では、以下のような質問をすると良いでしょう。

- 「最近の仕事で楽しかったことは?」

- 「困っていることや悩んでいることはある?」

- 「将来的にどんなスキルを身につけたい?」

こうした質問を通じて、部下が自分の考えや気持ちを率直に話せる環境を整えます。

1on1の注意点

1on1は「査定の場」ではありません。

評価や叱責を目的とせず、部下をサポートするための場であることを意識しましょう。

また、部下が話しやすい雰囲気を作ることも大切です。

たとえば、「最近どう?」と軽く切り出すだけでも、相手が口を開きやすくなります。

関連記事:『【離職防止】従業員が辞めてしまう原因とは?本音を知って離職予防に役立てよう』

感謝と称賛を日常的に伝える【モチベーションを高める】

感謝や称賛は、部下の努力を認め、職場の雰囲気を明るくするための強力な手段です。

これは単なる「ありがとう」や「よくやった」という言葉以上に、部下の存在意義や役割を強調する行動として機能します。

称賛の積み重ねは、信頼を構築し、モチベーションを持続させる鍵です。

感謝と称賛が職場にもたらす効果

感謝や称賛を適切に伝えると、以下のようなポジティブな効果が生まれます:

- 自己肯定感の向上: 自分の努力が認められることで、部下の自信が育まれます。

- 職場の一体感の向上: 上司からの称賛は、チーム全体の雰囲気にも波及し、協力的な環境を醸成します。

- 成長意欲の促進: 努力が評価されると、さらに上を目指そうとするモチベーションが湧きます。

どのように感謝と称賛を伝えるべきか

効果的な感謝と称賛には具体性が必要です。

漠然とした「ありがとう」ではなく、行動に基づくフィードバックを取り入れることが重要です。

たとえば、「君の報告書は、クライアントに非常に分かりやすいと評価されたよ」といった具体例を交えます。

感謝と称賛の具体例

部下が新しい業務フローを提案し、実施したとします。

その結果、業務効率が向上した場合、「今回の提案でチームの作業効率が30%も向上したよ。本当にありがとう。次のプロジェクトでもぜひその発想力を活かしてほしい」と伝えると、部下は「自分の貢献が認められている」と感じます。

感謝と称賛を日常に組み込む方法:

- ミーティングの締めくくりで: その日特に活躍したメンバーの貢献を短く称賛する。

- 個別のメールやメッセージ: 具体的な成果に対して、個人的な感謝を伝える文章を送る。

感謝と称賛の注意点

感謝や称賛を伝える頻度が高すぎると、言葉の重みが薄れる可能性があります。

そのため、成果や努力が明確に現れたタイミングを見極めて伝えることが大切です。

また、形式的に聞こえないように、心を込めて伝えましょう。

みんばこは従業員の称賛すべきポイントが見つけられるツールです。

部下に裁量を与える【主体性を尊重する】

部下が自主的に行動できる環境を整えることは、彼らの成長を促すだけでなく、上司自身の負担軽減にもつながります。

ただし、裁量を与える際には、適切な範囲とサポートが求められます。無責任に放任するのではなく、部下が安心して挑戦できる仕組みを作ることが重要です。

裁量を与えるメリット

裁量を与えることは、部下に責任感を育てるだけでなく、彼らが業務に対して持つ「所有感」を高めます。

裁量を与えることで以下のような効果が期待できます

- 業務に対するコミットメントが向上: 自らの判断で行動することで、業務への積極的な姿勢が生まれます。

- 問題解決能力が向上: 自分で考え、決断する機会が増えることで、困難に対する対応力が身につきます。

- 上司の負担軽減: 日々の細かな決定を部下に任せることで、上司はより重要な業務に集中できます。

裁量を与える際のステップ

- 目標の共有: まず、何を達成したいのかというゴールを部下と共有します。

- 自由度の設定: 部下が取り組む範囲や責任の程度を明確に伝えます。

- 定期的なフォローアップ: 完全に放任するのではなく、進捗状況を確認しながらサポートを提供します。

具体例:

たとえば、部下に新しいマーケティング施策の計画を任せる場合、「次のキャンペーンの方向性については君に任せる。ただ、2週間後のミーティングで進捗を共有してね」という形で自由度とフォローアップのバランスを取ります。

裁量を与える際の注意点

裁量を与えすぎると、部下が負担を感じる場合があります。

そのため、部下の経験やスキルレベルを考慮し、適切な範囲で権限を委譲することが重要です。

また、失敗した場合も責めるのではなく、「次はこうすれば良くなる」と前向きなアプローチで指導します。

ありがとうございます。それでは、残りの項目についても引き続き詳しく書き進めます。

明確な指示を出す【目標達成に向けての明確な指示と方向性を示す】

部下との信頼関係を築くためには、明確な指示を出すことが重要です。

上司が指示を曖昧に伝えると、部下は自分のやるべきことが分からず、結果として仕事に対する不安や不満を抱えることになります。

そのため、目標達成に向けて具体的かつ明確な指示を出すことが、部下のパフォーマンス向上に繋がります。

明確な指示を出すことで得られるメリット

- 業務の効率化: 指示が明確であれば、部下は自分の役割や仕事の優先順位を正確に理解し、迷わず作業に取り組むことができます。結果として、業務がスムーズに進み、無駄な時間を削減できます。

- 仕事のクオリティ向上: 明確な指示を受けた部下は、期待される成果物の基準や目的をしっかりと把握できるため、質の高い成果を上げることができます。指示が具体的であればあるほど、部下はその通りに行動しやすくなります。

- 不安の解消: 不確実性が減少するため、部下の不安が軽減され、安心して業務に集中することができます。明確な指示を通じて、上司が部下を支えていることが伝わり、部下は自信を持って仕事に取り組むことができるようになります。

明確な指示を出すための方法

- 具体的な目標設定: 部下に指示を出す際には、目標を具体的に設定し、達成すべき成果を明確に伝えます。たとえば、「このプロジェクトの売上目標は300万円で、納期は来月末です」といった具合に、数値や期限を明示することで部下は自分が何をすべきかを理解しやすくなります。

- タスクの分解: 大きなプロジェクトや仕事を任せる場合には、そのタスクを小さなステップに分けて具体的に指示を出すことが重要です。「この部分を完成させてから次に進んでください」といった段階的な指示は、部下がどこに重点を置いて取り組むべきかを明確にします。

- 期日と優先順位を設定: 部下に対しては、期日と優先順位を設定することで、どの仕事を最優先で進めるべきかを理解させることができます。「このタスクは今日中に終わらせて、明日から次の業務に取り掛かってください」という形で、部下に優先順位を意識させることが可能です。

- フィードバックとサポートを提供: 明確な指示を出すだけでなく、その後の進捗を確認し、必要に応じてサポートを行うことも大切です。途中で問題が発生した場合にすぐにアドバイスを提供することで、部下が自信を持って作業を進められるようにします。

明確な指示の具体例

たとえば、新しいプロジェクトを部下に任せる場合、以下のように明確に指示を出すことが効果的です:

- 「今週中に市場調査を完了させてください。調査対象は競合3社で、その後報告書を作成して、来週の月曜日に提出してください。」

- 「この業務は、Aさんに優先的に取り組んでもらい、Bさんはその後の進捗確認を行う形で進めてください。進捗状況は週末に報告をお願いします。」

- 「次の会議までに資料を準備し、15分程度のプレゼンテーションを作成してください。その際には、主要なデータを分かりやすくまとめて、図表も活用してください。」

このように、具体的な内容や期限を伝えることで、部下は自分の役割を明確に把握し、効率的に仕事を進めることができます。

関連記事:『職場で孤立させないために会社が行うべきこと【職場の人間関係】』

部下の成長を支える「メンタリング」の実践【キャリアのサポートと個人の成長を促す】

部下との信頼関係を深めるためには、単に日常的な業務指導だけではなく、部下のキャリアや個人の成長を支える「メンタリング」を実践することが重要です。

メンタリングは、部下の短期的な業務遂行能力を高めるだけでなく、長期的なキャリア形成にも大きな影響を与えます。

メンタリングの重要性とその効果

メンタリングは部下にとっての「成長の道しるべ」となり、次のような効果を生みます:

- キャリアの方向性を定める: 部下が自分のキャリアについて考える機会を提供し、どの方向に進みたいのか、どのように成長していきたいのかを一緒に考えます。メンタリングによって、自分の進むべき道が見えてくることがあります。

- スキルアップとキャリアアップ: 部下に対して専門的なアドバイスを提供し、具体的な成長の手段を一緒に考えることで、部下のスキルを向上させるとともに、そのスキルをどのようにキャリアに活かすかをサポートします。

- 自己認識の向上: メンタリングを通じて、部下は自分の強みや改善点を深く理解することができます。自己認識を高めることで、自信を持ち、次のステップに向けて積極的に行動できるようになります。

効果的なメンタリングを行うための方法

部下の成長を促進するために、メンタリングを効果的に行うためにはいくつかのポイントを意識する必要があります。

- 目標設定とキャリアプランニング: メンタリングを始める際には、まず部下と共にキャリアの目標を設定します。この目標に基づいて、今後どのようなスキルを習得するべきか、どのような経験を積むべきかを一緒に計画し、段階的に取り組んでいきます。

- 自己成長の機会を提供する: メンタリングはアドバイスを与えるだけではなく、部下が自己成長できる機会を提供することも大切です。例えば、特定のプロジェクトを任せて、その中で学ばせる、定期的にワークショップを開催してスキルを磨かせるなど、実践的な経験を通じて成長をサポートします。

- 定期的なチェックイン: メンタリングは一度きりのアドバイスで終わることはありません。定期的に部下とチェックインを行い、進捗を確認することで、さらに必要な支援を提供できます。進行中のプロジェクトに関して具体的なアドバイスを与えたり、目標の達成度合いを一緒に確認したりすることで、部下の成長を見守ります。

メンタリングを実践する上での注意点

メンタリングを行う際は、部下が自主的に成長できる環境を作ることが大切です。

過度にアドバイスを与えすぎると、部下の自立心が損なわれてしまう恐れがあります。

また、部下がキャリアにおいて直面する困難や課題について共感し、理解を示すことも大切です。

具体例:

たとえば、新しい分野へのキャリアチェンジを考えている部下に対しては、その分野に必要なスキルや知識についてメンタリングを行うと同時に、成功するためのステップを具体的にアドバイスします。

また、キャリアパスに迷っている部下には、異なる選択肢を考え、どのように進むべきかを一緒に話し合いながら、長期的な視野でサポートします。

このように、部下との信頼関係を深めるためには、単に業務指導を行うのではなく、部下のキャリアを支援する「メンタリング」が重要です。

部下が自身の成長を実感できるように、個別の指導とキャリアプランを通じてサポートを行い、次のステップへと導いていきましょう。

みんばこは従業員のキャリアに対する悩みを早期に知ることのできるツールです。

部下とのコミュニケーションの成功事例を知っている理由

なぜ私たちが部下とのコミュニケーションの成功事例を知っているのか、それは解決することができるツールを提供しているためです。

・部下の悩みを解決したい

・部下とのコミュニケーションをもっと健全にしていきたい

・コミュニケーションコストが生まれていないか確認したい

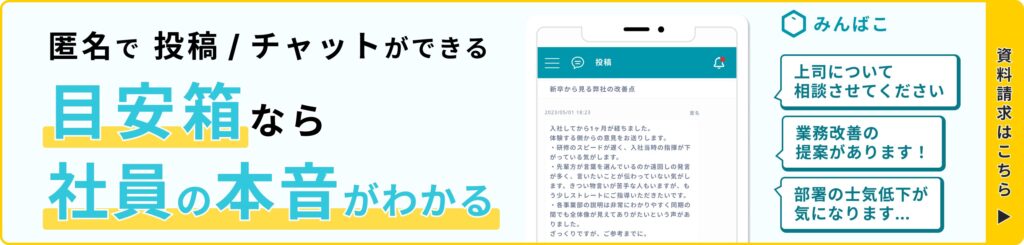

そんな時におすすめなのがクラウド目安箱です。

匿名報告ができるシステムを導入することで、従業員が相談する場所ができ、また管理者もデータ管理を行い適切な施策を考えることができます。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです。

- コミュニケーションは当人だけでなく会社に大きな悪影響をもたらします。

- これらに適切に対処していくためには、特に若手社員の本音が必要です。

これらの予防策を組み合わせることで、社内ニートの侵害を最小限に抑え、良好な職場環境を構築していきましょう。

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

コミュニケーションを改善するために従業員の本音に目を向けよう

上司と部下のコミュニケーションは、企業文化、生産性、離職率など幅広い分野で影響をもたらす重要な観点です。

問題を放置すると当人同士の関係が悪化するだけでなく、従業員全体、ひいては業績に深刻な影響を及ぼす可能性がありますが、研修やシステムの導入、それぞれの意識で解決することが可能です。

そのため、現状を見極めるために従業員の声を聞き、適切なコミュニケーションが各所取れているのかを確認することが重要です。

また、自身も同様の課題を抱えている場合は、自分の成績や心身の健康に関わるため早急に改善提案をしていきましょう。

また、従業員の声は非常に影響力があり、さまざまなヒントが隠されています。

そのため、現代社会にあった方法で従業員の声を回収する必要があるのです。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

あなたの職場をより良いものにするためにぜひご活用ください。

ハコラボ

ハコラボ