部下が「使えない」と感じるとき、マネージャーとしてどのように対応すべきか悩むことはよくありますよね。

仕事を任せてもなかなか成果が上がらない、指示を出しても理解してもらえないといった場面が続くと、リーダーとしてのプレッシャーが増す一方です。

部下をどう育て、どのように変えていくべきかを考えなければなりません。

この記事では、部下が「使えない」と感じるその背景に迫り、効果的な解決策を示していきます。

従業員のやる気は上層部の対応次第で対処していくことが可能です。甘く見て放置すると離職や全体のパフォーマンスの低下を招きますので必ず対処をしていきましょう。

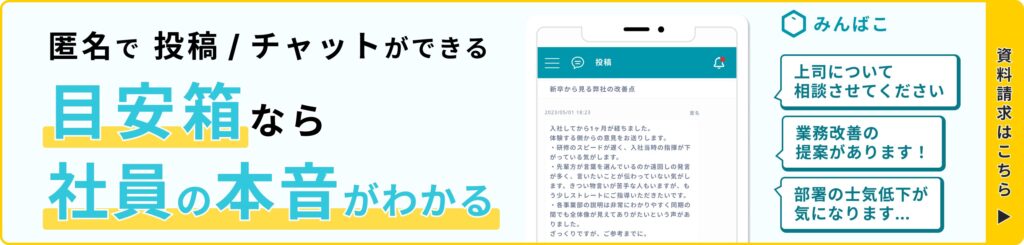

従業員の意見や本音を回収するためによく使われているツールはこちらです。

部下が「使えない」と感じたとき、まず必要なのは、その原因を的確に分析することです。

原因を明確にすることで、改善に向けた具体的なアプローチを見つけることができます。

部下がなぜ思うように成果を出せないのかを理解し、それを改善するための方法を考えることが、部下を成長させるための鍵となります。

本章では、部下のパフォーマンス低下の原因として代表的な3つの要因を挙げ、それぞれの改善策を提案します。

コミュニケーション不足による誤解とミス

部下のパフォーマンスが低い一因としてよく挙げられるのが「コミュニケーション不足」です。

指示が不十分であったり、業務の進捗についての確認がなかったりすることで、部下は仕事に対して不安を感じ、誤った方向に進んでしまうことがあります。

部下が自信を持って業務を遂行できるように、こまめにフィードバックを行い、進捗を確認することが大切です。

また、積極的なコミュニケーションを通じて部下が感じる不安や疑問を解消し、業務に対する理解度を深めてもらうことが、成果向上につながります。

関連記事:『部下との良好なコミュニケーションを築く7つのコツ【信頼関係を深める具体的な方法】』

スキルの不一致と業務適性の問題

部下が「使えない」と感じる原因の一つに、業務に対するスキル不足が挙げられます。

部下に任せた業務が、その部下のスキルセットに合っていない場合、成果が上がりません。

たとえば、デザイン業務を担当させるべき部下が、実際にはマーケティング分野に強い場合、期待される成果は出にくくなります。

部下の強みや適性を見極め、それに合った業務を割り振ることで、パフォーマンスを改善することができます。

適切な教育や研修を提供し、部下が業務に必要なスキルを磨けるようサポートすることも重要です。

モチベーション低下が生む悪影響

部下が思うようにパフォーマンスを発揮できない原因として、モチベーションの低下も大きな要因となります。

部下が自分の業務に対して興味を持たず、目標達成に向けた意欲が低いと、どうしても仕事が疎かになり、成果が出にくくなります。

モチベーション低下の原因としては、目標が曖昧であることや、評価が適切に行われていないことが考えられます。

部下のモチベーションを引き出すためには、目標を明確にし、達成感を感じさせるフィードバックや報酬を用意することが効果的です。

関連記事:『部下のやる気がない原因と対策|効果的なモチベーションアップ方法5選』

部下の成長を促すコミュニケーション術

部下を育てるためには、適切なコミュニケーションが不可欠です。

良好なコミュニケーションは、部下との信頼関係を築き、成長を促進するための基盤となります。

コミュニケーションの質を高めることで、部下のパフォーマンスを大きく向上させることができます。

本章では、部下とのコミュニケーションを改善するための具体的な手法を3つの観点から解説します。

フィードバックのタイミングと方法

フィードバックを与えるタイミングとその方法が、部下の成長に大きな影響を与えます。

良いフィードバックは、部下が自分の強みや改善点を理解するための手助けとなります。

特に重要なのは、タイムリーなフィードバックを行うことです。

仕事が完了した後すぐにフィードバックを与えることで、部下は自分の行動や判断を素早く修正することができます。

また、フィードバックを行う際は具体的で明確な指摘を行い、改善点を一緒に考える姿勢を持つことが、部下の成長に繋がります。

建設的なフィードバックで部下の成長を支援

フィードバックを行う際、単なる指摘ではなく建設的なフィードバックを心掛けることが大切です。

部下に対して改善点を指摘する際には、問題点を具体的に示すとともに、どのように改善すればよいかを提案することが有効です。

部下が自分の成長を実感できるようにするためには、単なる評価だけでなく、成長のためのアドバイスや支援を提供することが重要です。

信頼関係を築くための対話術

部下との信頼関係を築くためには、積極的な対話が欠かせません。

信頼を得るためには、ただ指示を出すだけではなく、部下の意見に耳を傾けることが大切です。

また、部下の意見を尊重し、共感することで、部下は自分の考えを積極的に話すようになります。

信頼関係を築くことができれば、部下は自分の仕事に対してより責任感を持ち、結果として成果が上がります。

使えない部下を育てるためのマネジメント術

使えないと感じる部下を育てるためには、マネジメントの力が必要です。

部下の能力や成長に応じたマネジメントスタイルを取ることが、効果的な育成には欠かせません。

部下に対して適切な支援を行い、その成長を促進するためには、どのようなアプローチが有効かを理解することが重要です。

本章では、部下の育成を成功させるために重要な3つのマネジメント方法を解説します。

部下に合わせた目標設定と進捗管理

部下のパフォーマンスを向上させるために重要なのが、明確で達成可能な目標を設定することです。

しかし、目標設定をする際には部下のスキルレベルや状況に応じて柔軟に対応することが求められます。

高すぎる目標を設定してしまうと、部下は達成できないと感じてモチベーションが下がってしまう可能性があります。

逆に、低すぎる目標を設定すると、成長が見込めず、やる気を失うことにもなりかねません。

部下にとって挑戦的でありながらも達成可能な目標を設定し、その進捗を定期的に確認し、必要に応じて調整することが重要です。

部下の成長を促すためのトレーニングと研修

部下が「使えない」と感じる根本的な原因は、スキルや知識が不足している場合が多いです。

したがって、部下の成長を促すためには、適切なトレーニングや研修を提供することが不可欠です。

社内外の研修を活用することや、部下に専門的な知識を身につけさせるために、実務を通じて学ぶ機会を与えることが効果的です。

また、研修を行う際には、部下が学んだ内容を実際の業務で活かせるようにサポートすることが重要です。実践的な学びを促すことで、部下は自信を持ち、成長することができます。

関連記事:『新入社員研修がきついと感じる理由と研修担当者がやるべきことを全解説』

フィードバックの文化を育てる

部下を育てるために必要な要素の一つは、フィードバックの文化を作ることです。

なぜなら、定期的な評価や改善提案が必要だからです。

しかし、フィードバックを与える際には、部下の心に響くような方法を取ることが重要です。

指摘をする際には単に「ダメだった」と伝えるのではなく、部下の努力を認めつつ、次に活かせる具体的な改善策を提案します。

また、フィードバックを受けた部下が実際にその内容を改善できるよう、進捗のフォローアップを行うことも大切です。

こうしたフィードバック文化を職場内で育てることで、部下は自分の成長に向けた意識を高め、結果としてパフォーマンス向上に繋がります。

みんばこは部下が求めているマネジメントを確認できるツールです。

使えない部下のやる気を引き出すモチベーション管理

部下が成長しない原因の多くは、モチベーションの低さにあります。

やる気がない部下にどのようにモチベーションを引き出すかは、マネージャーの腕の見せどころです。

モチベーションを高めるための施策を講じることで、部下のパフォーマンスを向上させ、組織全体の成果に繋げることができます。

本章では、部下のモチベーションを管理し、やる気を引き出すための3つの戦略的視点を解説します。

目標に対する意識を高める方法

部下のモチベーションを引き出すためには、目標を明確にすることが重要です。

しかし、目標をただ設定するだけではモチベーションは上がりません。

部下が目標を達成したいと思えるような仕組みを作ることが大切です。

部下自身が目標を達成することに対して意義を感じることができるように、目標設定時に部下の意見を取り入れたり、達成後の報酬を明示的に伝えることが効果的です。

また、目標を小さく設定し、達成可能なステップを踏むことで、部下は成功体験を積むことができ、その後のモチベーションが高まります。

自己肯定感を高める方法

モチベーションが低い部下は、自分に自信を持てない場合が多いです。

自己肯定感を高めるために、部下の成功を積極的に認め、称賛することが効果的です。

たとえ小さな成功でも、しっかりと評価することが部下の自信に繋がります。

さらに、失敗したときも、その原因を一緒に分析し、前向きに改善策を見つけることで、部下は自分を責めることなく次に進むことができます。

部下が「自分はできる」と感じることが、モチベーション向上の鍵です。

関連記事:『新入社員がストレスを抱える要因とメンタルヘルス対策とオススメツールについて』

チームの一員としての連帯感を作る

チームの一員としての連帯感を持たせることも、部下のモチベーション向上には重要です。

職場での人間関係が良好であれば、部下は自然と業務に対する意欲が湧いてきます。

チーム全体の目標を設定し、部下がその達成に貢献できるという感覚を持たせることで、モチベーションを高めることができます。

定期的なチームミーティングや懇親会を通じてコミュニケーションを促進し、部下が自分の存在意義を感じられるような職場環境を作ることが大切です。

みんばこは部下のやる気が下がっているか確認できるツールです。

「使えない部下」を変えるためのコミュニケーション戦略

部下を成長させるためには、効果的なコミュニケーションが欠かせません。

部下の状況や性格に応じたアプローチを行うことで、部下は自分の成長を感じ、やる気を引き出すことができます。

本章では、「使えない」と感じる部下を変えるために、特に注目すべき3つのポイントを解説します。

部下の話をよく聞く

部下が「使えない」と感じる理由の一つに、コミュニケーション不足があることが多いです。

部下が何を考え、どんな悩みを抱えているのかを理解することが、適切なサポートを行うための第一歩です。

部下に対して興味を持ち、彼らの話を積極的に聞くことで、信頼関係が築かれます。

定期的な1on1ミーティングを行い、部下が直面している課題や不安を共有できる環境を作ることが大切です。

このようなオープンなコミュニケーションが、部下のモチベーション向上に繋がります。

ポジティブなフィードバックを強化する

ネガティブなフィードバックばかりでは、部下は意欲を失ってしまいます。

ポジティブなフィードバックを意識的に強化し、部下が達成した小さな成果をしっかりと認めることが、成長を促す鍵です。

部下が自信を持ち続けられるように、良い点を褒め、失敗したときにも改善点を冷静に伝えることが、バランスの取れたコミュニケーションにつながります。

フィードバックを与える際は、「何が良かったのか」「今後どう改善できるか」を具体的に伝えると、部下は自分の成長を実感できます。

クリアな指示と期待の共有

部下が仕事で迷うことを防ぐためには、指示を明確かつ具体的に伝えることが重要です。

「使えない」と感じる部下の多くは、業務内容や期待されている成果に対して明確に理解していないことが原因です。

指示を出す際には、目的とゴールを明確にし、部下がその内容を理解したか確認することが必要です。

また、部下がどのようにアプローチすべきかを示すことも大切です。

期待される成果を共有することで、部下は自分の役割に対する理解を深め、行動しやすくなります。

みんばこは部下と適切なコミュニケーションを取るためのツールです。

部下の能力を引き出すための環境作り

部下の能力を最大限に引き出すためには、職場環境を整えることが大切です。

適切な環境を提供することで、部下は成長し、仕事に対する意欲も高まります。

本章では、「使えない」と感じる部下を成長させるために、特に注目すべき3つのアプローチを解説します。

フィードバックと成長の機会を提供する

職場環境において最も重要なのは、フィードバックと成長の機会を提供することです。

部下は自分が成長できる環境を求めているため、定期的なフィードバックを行い、改善点や成功した点を伝えることが必要です。

また、部下が自己成長できる機会を提供することも大切です。

たとえば、社内研修や外部のセミナーに参加させる、上司とのマンツーマンの指導を行うなど、成長を促すための環境を整えることが求められます。

仕事の意義を伝える

部下が自分の仕事に意義を感じることができる環境を作ることも、成長を促すために重要です。

部下が自分の仕事が会社にとってどれだけ重要かを理解すると、仕事に対するモチベーションが高まります。

目標達成に向けてどう貢献できるのか、どんな役割を果たしているのかを明確に伝えることで、部下は自信を持ち、自分の成長に繋がります。

柔軟なワークライフバランスを推進する

職場環境の改善には、柔軟なワークライフバランスの実現も含まれます。

仕事に追われすぎると、部下はパフォーマンスを発揮できなくなり、精神的に疲れ切ってしまうことがあります。

部下がプライベートの時間も大切にし、心身ともに健康を保つことができるようにサポートすることが必要です。

柔軟な勤務時間や休暇制度の導入は、部下のモチベーションを高めるために有効です。

部下の能力を引き出すツール

なぜ私たちが部下とのコミュニケーションの成功事例を知っているのか、それは解決することができるツールを提供しているためです。

・部下の悩みを知りたい

・部下とのコミュニケーションをもっと健全にしていきたい

・部下にもっと成長してほしい

そんな時におすすめなのがクラウド目安箱です。

匿名報告ができるシステムを導入することで、従業員が相談する場所ができ、また管理者もデータ管理を行い適切な施策を考えることができます。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです。

- 部下のポテンシャルを引き出すには個別最適な対応が必要です。

- そのためには、若手社員本人の本音が聞きましょう。

自分なりの正解ではなく本人たちの声を聞くことによって、良好な職場環境を構築していきましょう。

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

使えない部下を変えるために従業員の本音に目を向けよう

従業員の能力を引き出すには、結局上司の関わり方が最も重要です。

使えないからと言って放置すると、心理的・物理的な健康被害が拡大し、職場全体の雰囲気も悪化してしまいます。

この問題は決して見過ごすことができない重大な課題であり、迅速かつ効果的な対応が求められます。

上司や同僚とのコミュニケーションを通じて、問題を早期に発見し対処することが重要です。

そのため、現代社会にあった方法で従業員の声を回収する必要があるのです。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

あなたの職場をより良いものにするためにぜひご活用ください。

ハコラボ

ハコラボ