近年、リモートワークの普及や業務の多様化により、職場での人間関係の構築が難しくなっています。

これに伴い、職場での孤立感が増加していることが、多くの研究で指摘されています。

本記事では、個人だけでなく、組織全体がより良い職場環境を構築するために職場での孤立感を理解し、それに対処するための具体的なステップと戦略を解説します。

おサボり従業員は他の従業員の生産性にも悪影響をもたらします。そのため、組織のどこに負が発生しているのかを突き止め早期に対処しておくことが重要です。

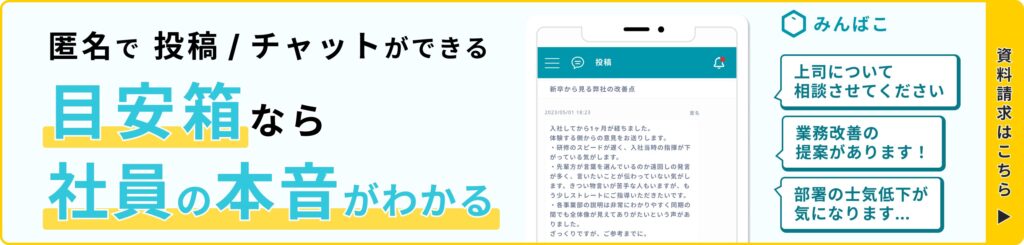

従業員の意見や本音を回収するためによく使われているツールはこちらです。

まずは職場での孤立がどのようにして生まれるか、そしてその影響について理解することが重要です。

本章では4つの原因にフォーカスを当て、解説をしていきます。

コミュニケーション不足

まずは、コミュニケーション不足です。

人間は、意見を述べる機会が少ないと、個人の意見や要望が無視されていると感じ、満足感が低下します。

そのため、適切なコミュニケーションを心掛け、情報共有と意見交換を積極的に行うことが重要です。

具体的には、定期的なミーティングやフィードバックの機会を設けることで、全員が現在の状況や課題を共有しやすくなります。

また、日常の会話や雑談を通じて信頼関係を築くことも有効です。

それによって、孤立感を感じるメンバーが減り、チーム全体の連携が向上します。

さらに、個人レベルでも積極的にコミュニケーションを取る姿勢を見せることで、職場の風通しが良くなり、孤立感の解消に繋がるでしょう。

社内コミュニケーションを活性化させる方法を事例とともに解説!

社内コミュニケーションを活性化させる方法を事例とともに解説!

職場の風通しの悪さ

次に、職場の風通しについてです。

意見や情報が共有されにくい環境は、職場の風通しが悪い状態と言えるでしょう。

このような職場では、従業員が意見を交換する機会が減り、孤立感を強めてしまいます。

例えば、上司が一方的に指示を出し、フィードバックや意見交換の場が全くない職場を考えてみてください。

このような環境では、従業員が自分の考えを伝えることができず、孤立感が高まり、チームワークが低下します。

そのため、上司は従業員の意見に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを重視する姿勢が求められます。

職場の風通しを良くすることで、従業員が互いに支え合い、安心して働ける環境が整います。

これにより、孤立感が軽減され、全員が積極的に業務に取り組むことができるでしょう。

風通しの良い職場とは何か。チェックリストや導入すべきシステムなどを解説!

風通しの良い職場とは何か。チェックリストや導入すべきシステムなどを解説!

人間関係の複雑さ

次に、人間関係の複雑さです。

職場では人間関係が複雑になることがあります。

さまざまな個性を持つ人々が集まり、業務の中で互いに協力しながらも時には対立することが避けられないからです。

たとえば、目標達成方法に対する意見の相違や、コミュニケーションスタイルの違いから誤解が生じることがあります。

このような場合、職場内での緊張が高まり、孤立感を感じやすくなります。

人間関係の複雑さは職場での孤立感の原因の一つであり、その理解と対処が重要です。

業務上の隔たり

業務上の隔たりは、職場での孤立感を増幅させる可能性があります。

たとえば、営業チームと技術チームが異なる目標に向かって働いている場合、お互いの業務内容に対する理解不足からコミュニケーション不足が生じることがあります。

これにより、単に業務上のやり取りのみに留まり、個人的な関係構築を阻害する要因となります。

業務内容や目標が異なることで、異なる部署やチーム間でのコミュニケーションが減少し、互いが理解し合いにくくなるのです。

結果的にこの状況は職場での協力や情報共有を難しくし、職場で孤立することがあります。

これを克服するためには、部署間のコミュニケーションを強化し、情報共有や共同プロジェクトを増やすことが重要です。

たとえば、全社的なミーティングやプロジェクトチームを組織し、異なる部署間での連携を促進することが有効です。

また、定期的な情報交換や共同研修を通じて、お互いの業務内容や課題に対する理解を深めることができます。

こうした取り組みは、チーム間の協力体制を強化し、職場での孤立感を軽減することに繋がります。

職場全体で積極的にコミュニケーションを促進し、業務上の隔たりを縮める努力が求められます。

みんばこは社内コミュニケーションの活性化を促すことに優れたツールです。

\職場の孤立に徹底的に向き合える!/

職場で孤立する人を減らす施策4選

職場での孤立を防ぐためには、積極的なコミュニケーションや人間関係の改善が不可欠です。

ここでは、具体的な改善策を紹介し、職場での人間関係を良好に保つ方法を解説します。

積極的なコミュニケーションの推進

職場での孤立感を軽減し、人間関係を改善するためには、積極的なコミュニケーションの推進が重要です。

コミュニケーションは人間関係の改善や孤立感の軽減に役立ち、信頼関係の土台を築くからです。

たとえば、定期的なチームミーティングや1対1のフィードバックセッションを設けることで、社員同士の理解が深まり、意見交換の機会が増えます。

これにより、職場全体の生産性が向上し、孤立感が減少します。

オープンな意見交換の促進

オープンな意見交換を促すことで、職場内のコミュニケーションが活発になり、孤立感が減少します。

意見を自由に交換できる場があることで、個々の社員が自己表現しやすくなり、コミュニケーションの障壁が低くなります。

これにより、職場全体の連帯感が強化されます。

たとえば、定期的なチームミーティングや意見交換のための専用掲示板を設けることで、社員が自由に意見を表現できる環境を整えます。

社内ネットワーキングの活用

職場での孤立感を解消するためには、社内ネットワーキングの活用が非常に効果的です。

社内ネットワーキングに参加することで、同僚との関係を築くチャンスが増え、業務上の協力体制や個人的な支援を受けやすくなります。

たとえば、社内のイベントや研修に積極的に参加することは、他部門の人たちとも交流を深める絶好の機会となります。

これにより、新しい仕事上のパートナーやメンターを見つけることができ、チームの一員としての実感が強まります。

職場での孤立感を軽減するためには、社内ネットワーキングを活用してより働きやすい環境を作りましょう。

風通しの良い職場とは何か。チェックリストや導入すべきシステムなどを解説!

風通しの良い職場とは何か。チェックリストや導入すべきシステムなどを解説!

社内イベントや研修の開催

社内イベントや研修に積極的に開催することは、職場での人間関係を強化する大切な手段です。

これにより普段は関わりの少ない同僚や他部署のメンバーと交流する機会を提供します。

具体的には、定期的に開催される社内パーティーやレクリエーション活動に参加すると、会話のきっかけが生まれ、普段は話す機会のない人たちとも自然に接触することができます。

また、研修ではチームワークを学ぶ機会が多く、共通の課題を取り組むことで信頼関係を築けます。

社内イベントや研修は職場での孤立感を減少させるための効果的な手段であり、積極的な参加が望まれます。

コミュニケーションが苦手な従業員への対処法

職場での孤立は、組織の状態だけに依存せず、従業員のコミュニケーション能力にも原因が存在します。

また、入社した後にコミュニケーションスキルがなかったと発覚するケースもあります。

そのためこの節では、コミュニケーション能力がない従業員が孤立しないような対処法を紹介します。

メンタルヘルスサポートの活用

メンタルヘルスサポートを活用することは、職場での孤立感を軽減するために非常に重要です。

専門のメンタルヘルスサポートを受けることで、ストレスや不安を適切に管理し、孤立感からくる心理的な負担を軽減することができます。

たとえば、多くの企業では、社員のメンタルヘルスをサポートするために専門のカウンセラーを配置していたり、メンタルヘルスに関する定期的な研修を実施しています。

また、オンラインでのサポートサービスを提供する企業も増えています。メンタルヘルスサポートを受けることで、職場での孤立感に対処しやすくなり、心理的な健康を維持することができます。

メンター制度

メンター制度は、職場での孤立感を克服するための有効な手段です。

先輩からのサポートを受けることで、感情の整理や適切な対処方法を学ぶことができ、自信を持って人間関係に取り組むことができます。

また、メンターとの定期的なコミュニケーションは、安心感と指導を提供し、孤立感の軽減に寄与します。

メンター制度を積極的に活用し、職場での孤立感を軽減し、より健康的な職場環境を実現しましょう。

コミュニケーション研修

最後は、コミュニケーション研修です。

コミュニケーション研修とは、社会人としての営業研修ではなく、適切な人間関係を築くための研修となります。

大前提のスキルかのように思えますが、やはり生まれ育った価値観が異なるため、その価値観を揃えるという意義でも導入している企業もあります。

コミュニケーション研修の実施によって、スキルの低い従業員への対処を行いましょう。

みんばこはコミュニケーションがズレた人を報告できるツールです。

\職場の孤立に徹底的に向き合える!/

職場の孤立におすすめのシステム

職場での孤立は多くの人にとって重大な問題ですが、原因を理解し適切な対策を講じれば克服可能です。

孤立の主な原因はコミュニケーション不足や職場の風通しの悪さなど、人間関係や業務上の隔たりに起因するものです。

これらの背景を把握し、具体的な対策を取ることで職場での孤立感を軽減することができるでしょう。

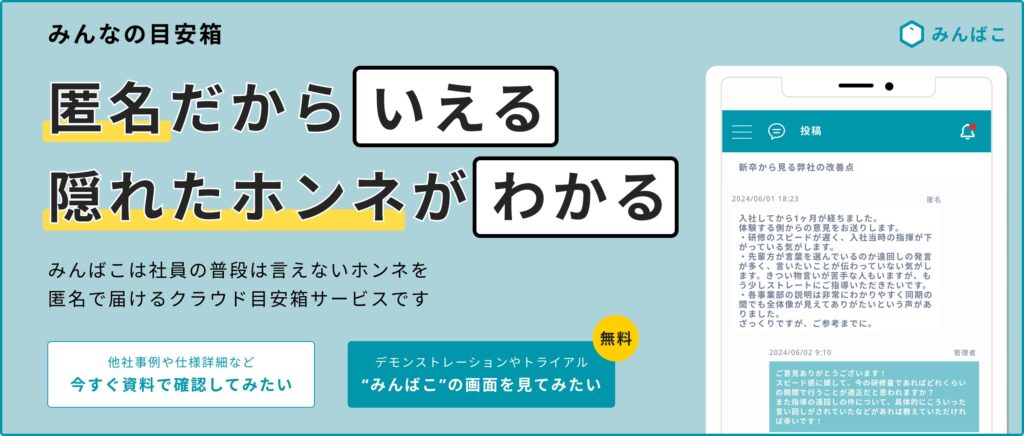

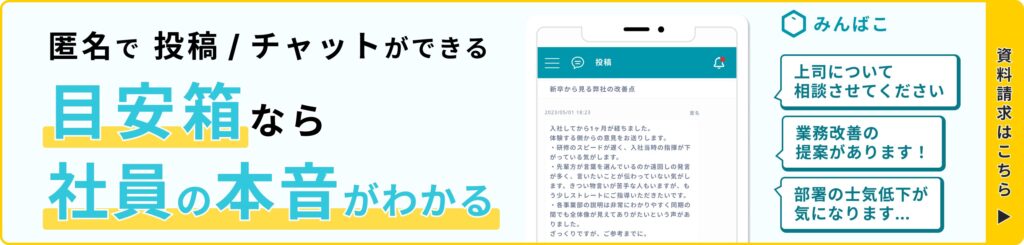

そんな時におすすめなのがクラウド目安箱です。

匿名報告ができるシステムを導入することで、従業員が相談する場所ができ、また管理者もデータ管理を行い適切な施策を考えることができます。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです。

- 職場の孤立は本人だけでなく離職率や生産性という観点で会社に大きな悪影響をもたらします。

- これらに適切に対処していくためには、特に若手社員の本音が必要です。

これらの予防策を組み合わせることで、社内ニートの侵害を最小限に抑え、良好な職場環境を構築していきましょう。

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

部下の不満の解決には本音に目を向けよう

孤立の主な原因はコミュニケーション不足や職場の風通しの悪さなど、人間関係や業務上の隔たりに起因するものです。

これらの背景を把握し、具体的な対策を取ることで職場での孤立感を軽減することができるでしょう。

今すぐにでも職場でのコミュニケーションを活性化し、信頼できる人に相談できる職場づくりをすることで、従業員の孤立への対処をしましょう。

積極的に社内イベントや研修に参加し、職場環境を改善する行動を始めてください。

また、従業員の声は非常に影響力があり、さまざまなヒントが隠されています。

そのため、現代社会にあった方法で従業員の声を回収する必要があるのです。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

あなたの職場をより良いものにするためにぜひご活用ください。

ハコラボ

ハコラボ