職場において、「部下のやる気が感じられない」と悩んだ経験はありませんか?

仕事への意欲を失った部下が増えると、チーム全体のパフォーマンスが低下し、最悪の場合、目標達成に支障をきたす可能性もあります。

やる気を失う原因はさまざまで、一見すると個人の問題に見えることも、実は職場環境や上司の対応が影響しているケースが少なくありません。

本記事では、部下がやる気を失う原因を解説し、それに対処するための具体的なアプローチ方法を提案します。

また、効果的なモチベーションアップ方法を5つ厳選してご紹介。

さらに、成功事例を通して、理論だけでなく実際に役立つ実践的な知識も提供します。

職場での悩みを解消し、チーム全体のやる気を引き出すための第一歩として、ぜひお役立てください。

従業員のやる気は上層部の対応次第で対処していくことが可能です。甘く見て放置すると離職や全体のパフォーマンスの低下を招きますので必ず対処をしていきましょう。

従業員の意見や本音を回収するためによく使われているツールはこちらです。

まずは、部下がやる気がないのではないかという疑惑が正しいのかを確認していきましょう。

本章では、部下のやる気が著しく下がっている証拠だと言えるサインを紹介します。

業務のミスが増える

普段は問題なく業務をこなしていた部下が、急にミスを繰り返すようになるのは、やる気低下の一つのサインです。

単なるスキル不足ではなく、モチベーションの欠如が原因で注意力や集中力が低下している可能性があります。

たとえば、簡単な計算ミスや、チェック漏れ、誤字脱字の増加など、通常なら防げるはずのミスが頻発する場合は注意が必要です。

これは単に「だらけている」と評価するべきではなく、背景にどのような要因があるかを冷静に分析する必要があります。

関連記事:『業務改善に向けた社内アンケートの活用方法について解説!』

遅刻や欠勤が目立つようになる

時間管理が乱れ、遅刻や欠勤が増え始めることも、やる気低下を示す重要な兆候です。

特に、これまで時間に正確だった部下が急に遅刻をするようになる場合、その原因には心理的な負担や仕事への意欲の低下が関与している可能性が高いです。

場合によっては、体調不良やプライベートでの問題が影響していることもありますが、仕事に対するストレスが主な原因である場合も少なくありません。

このようなサインを見逃さず、早期に対処することが求められます。

関連記事:『新入社員がストレスを抱える要因とメンタルヘルス対策とオススメツールについて』

仕事に対する態度が消極的になる

以前は積極的に新しいタスクに取り組んでいた部下が、「やっておきます」と言いながらも行動に移さなかったり、会議やディスカッションで意見を求めても沈黙が続くようになる場合、やる気低下が疑われます。

このような態度は、ただの一時的な疲れややる気のない日ではなく、仕事そのものへの興味や情熱を失っている兆候です。

この段階で放置すると、さらなるモチベーション低下や離職につながるリスクがあるため、迅速な対応が求められます。

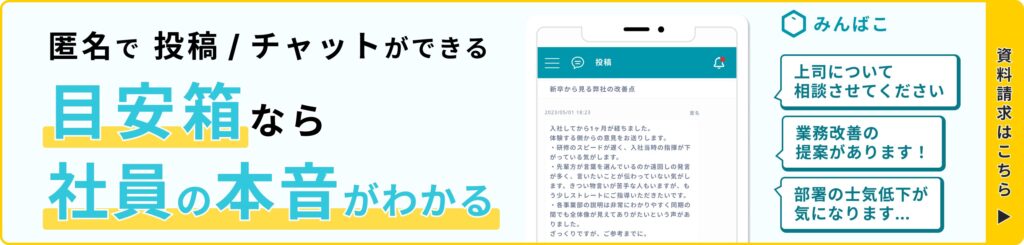

みんばこは部下のやる気が下がっているか確認できるツールです。

部下のやる気が低下する原因とは?

では、なぜ部下はやる気を失ってしまうのでしょうか?

本章では、部下のやる気が低下する原因を理解していきましょう。

明確な目標設定がない

部下が仕事に対してやる気を失う大きな要因の一つは、目標やビジョンが曖昧であることです。

どれだけ優秀な人材でも、目的地が見えない状態で走り続けるのは難しいものです。

たとえば、「とりあえず売上を上げよう」や「もっと頑張ってほしい」といった漠然とした指示では、部下は自分の役割や貢献の価値を見出すことができません。

明確な数値目標や具体的なプロセスが設定されていないと、仕事への達成感が得られず、モチベーションが低下してしまいます。

過剰なストレスやプレッシャー

職場のストレスも、部下のやる気を奪う大きな原因です。

過剰な業務量や高すぎる目標を課されると、部下は「どうせ無理」と感じ、努力する意欲を失うことがあります。

また、厳しい納期や競争の激しい環境では、心理的な余裕がなくなり、仕事が苦痛に感じられるようになることも。

上司がストレスの原因を把握し、適切に対応することが重要です。

関連記事:『ピアプレッシャーとは?組織に必要な理由と効果的な施策を解説!』

上司からの適切なフィードバックの欠如

部下が仕事に対してやる気を失う背景には、上司からの評価やフィードバックが不足している場合もあります。

「何をしても評価されない」「失敗ばかり指摘される」という状態では、部下は自分の努力が無駄だと感じ、モチベーションが低下します。

一方で、成功を認められたり、具体的な改善案をもらえたりすることで、仕事に対する意欲が高まることは多々あります。

定期的にフィードバックを行い、部下が自分の成長を実感できる環境を作ることが大切です。

関連記事:『部下との良好なコミュニケーションを築く7つのコツ【信頼関係を深める具体的な方法】』

人間関係の問題

職場内の人間関係も、やる気低下の重要な要素です。

上司や同僚との関係がギクシャクしていると、仕事に対するモチベーションは急激に下がります。

たとえば、意見を聞いてもらえない環境や、不平等な扱いを受ける状況では、部下は「この職場で努力する意味がない」と感じてしまいます。

こうした問題は、早期に解決しなければチーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

やる気のない部下へのNG対応

もしかしたらあなたの対応がさらに部下のモチベーションを下げているかもしれません。

本章では、やる気のない部下へのNG対応について理解していきましょう。

一方的な叱責や強制

やる気がない部下に対して、一方的に叱責することは逆効果です。

「なぜこんな簡単なことができないのか」「もっとやる気を出せ」といった言葉は、部下のやる気をさらに削ぎ、上司との信頼関係も損ねる原因となります。

やる気がない理由を理解せずに怒ることで、部下は「どうせ何をしても怒られる」と感じ、努力する意欲を失ってしまいます。

放置する

一方で、やる気の低下に気づきながらも「そのうち改善するだろう」と放置することも問題です。

やる気がない状態が続くと、部下はそれに慣れてしまい、次第に改善する意欲すら失っていきます。

早期にアクションを起こし、根本的な原因を特定して解決することが必要です。

関連記事:『つながらない権利を侵害すると危険【あなたの会社は大丈夫?】』

比較して他の部下を持ち上げる

「○○さんはもっと頑張っているのに、君はどうしてできないのか」というように、他の部下と比較する言葉は避けるべきです。

このような対応は、部下に対するプレッシャーを強めるだけでなく、「上司に理解されていない」と感じさせることで信頼関係を壊す原因となります。

やる気を引き出すには、個人に焦点を当てたコミュニケーションが重要です。

みんばこは部下にNG行動をしていないか確認できるツールです。

部下のやる気を高める効果的な対策5選

今までのご説明で原因やNG行動を理解いただけたかと思います。

ここからは、部下のやる気を高める効果的な対策を5つ紹介していきます。

明確な目標設定とビジョンの共有

部下のやる気を高めるためには、明確な目標とビジョンを共有することが不可欠です。

たとえば、「来月の売上目標を○○円に設定する」「プロジェクトの成功に向けて、これを達成しよう」といった具体的なゴールを設定し、それがチーム全体の成果にどうつながるかを明確に伝えることが重要です。

目標が具体的であればあるほど、部下は「自分が貢献できている」という実感を持ちやすくなります。

定期的なフィードバックと感謝の表現

日々の業務の中で、部下の努力や成果を評価し、感謝の気持ちを伝えることは非常に効果的です。

たとえば、「先日のプレゼン、とても良かったよ」「このアイデアはチームの助けになるね」といったフィードバックを適切なタイミングで行うことで、部下のモチベーションは大きく向上します。

特に、日常的な小さな成果にも目を向けて評価することが、継続的なやる気を引き出すポイントです。

スキルアップや成長の機会を提供する

人は成長を実感することでモチベーションが高まります。

部下に対してスキルアップの機会を提供し、新たな挑戦を促すことは、やる気を引き出す有効な手段です。

たとえば、研修への参加や、目標を達成するための新しいタスクの割り振りなどを積極的に行いましょう。

部下が「この職場で成長できる」と感じる環境を作ることが重要です。

ワークライフバランスの見直し

部下のやる気は、業務だけでなくプライベートの充実度とも密接に関係しています。

過重労働が続く環境では、部下が精神的にも肉体的にも疲弊し、仕事に対する意欲を失う可能性があります。

休暇を取りやすい環境を整えたり、フレキシブルな勤務時間を導入したりすることで、部下の生活の質を向上させ、やる気を取り戻すきっかけを作りましょう。

チームビルディングや人間関係の改善

チーム内の人間関係を改善することで、部下のやる気を大きく引き出すことができます。

たとえば、定期的なランチミーティングやチームビルディングのイベントを通じて、メンバー同士の交流を深める機会を設けるとよいでしょう。

部下が「自分はこのチームの一員だ」と感じられる環境を作ることで、仕事に対する意欲が向上します。

みんばこは従業員エンゲージメント向上のための施策を施行できるツールです。

成功事例|やる気アップの具体的なエピソード

ここからは、やる気を引き出す取り組みが成功した実例を紹介します。

あなたの会社でも同様のことが起きていないか確認してみてください。

ケース1:目標の見直しでモチベーション向上

ある企業では、部下が目標を達成できずにモチベーションを失っている状況が続いていました。

上司がその原因を探ったところ、設定された目標が部下にとって非現実的であることが判明。

そこで、目標を「3カ月ごとに売上5%アップ」から「1カ月ごとに2%アップ」に変更しました。

さらに、達成状況を共有し、進捗に応じて小さな成功を祝う文化を作りました。

その結果、部下は目標達成の喜びを実感し、次第に積極的に取り組むようになりました。

ケース2:スキルアップの支援で自信を回復

別のケースでは、部下が新しいプロジェクトに対して自信を持てず、消極的な態度が目立っていました。

上司はその部下に専門的なスキルを磨くための研修に参加させ、同時に小さなタスクを任せることで成功体験を積ませました。

これにより、部下は「自分でもできる」という自信を取り戻し、積極的にプロジェクトに関わるようになったのです。

ケース3:チームビルディングイベントで職場の雰囲気を改善

人間関係がぎくしゃくしていたチームでは、部下のモチベーションが低下していました。

上司はこの問題を解決するために、月に一度のチームビルディングイベントを実施。

これにより、メンバー同士のコミュニケーションが活発になり、部下は「働きやすい職場」と感じるようになりました。

結果的に、チーム全体のやる気とパフォーマンスが大幅に向上しました。

よくある質問(FAQ)

ここでは、部下のモチベーションに関してよくある質問に回答していきます。

Q1. 部下のやる気低下に気づいたら最初に何をすべき?

まずは部下とのコミュニケーションを図り、やる気が低下している原因を探ることが重要です。

一方的に指摘するのではなく、部下の気持ちや現状を理解する姿勢を示しましょう。

その上で、必要に応じて具体的な対策を講じるとよいでしょう。

Q2. 部下が全員やる気を失っている場合の対応策は?

チーム全体のやる気が低下している場合、まず職場環境や目標設定に問題がないかを確認します。

その後、チームビルディング活動や明確な目標設定を行い、全員で一体感を持てる取り組みを行いましょう。

状況に応じて、外部のコンサルタントや研修を利用するのも一つの手段です。

Q3. どんな声かけがやる気アップにつながる?

やる気を引き出すには、ポジティブな声かけが重要です。

たとえば、「君の意見が助けになるよ」「その方法で進めるといい結果が出そうだね」といった言葉で部下を励ましましょう。

また、感謝や評価の言葉をこまめに伝えることで、部下は自分の努力が認められていると感じ、仕事への意欲を高めることができます。

部下のやる気低下に対処できるツール

なぜ私たちが部下とのコミュニケーションの成功事例を知っているのか、それは解決することができるツールを提供しているためです。

・部下の悩みを解決したい

・部下とのコミュニケーションをもっと健全にしていきたい

・コミュニケーションコストが生まれていないか確認したい

そんな時におすすめなのがクラウド目安箱です。

匿名報告ができるシステムを導入することで、従業員が相談する場所ができ、また管理者もデータ管理を行い適切な施策を考えることができます。

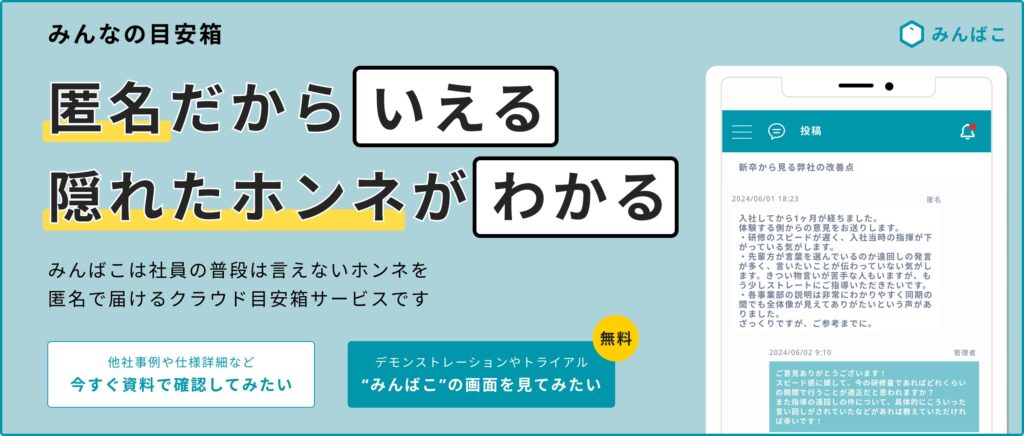

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです。

- 部下のモチベーション低下はチームだけでなく会社に大きな悪影響をもたらします。

- これらに適切に対処していくためには、特に若手社員本人の本音が必要です。

自分なりの正解ではなく本人たちの声を聞くことによって、良好な職場環境を構築していきましょう。

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

部下のやる気低下を解決するために従業員の本音に目を向けよう

従業員のやる気の低下の原因を理解し、その予防策を講じることは、従業員の精神的健康と生産性を保つために極めて重要です。

やる気の低下が放置されると、心理的・物理的な健康被害が拡大し、職場全体の雰囲気も悪化してしまいます。

この問題は決して見過ごすことができない重大な課題であり、迅速かつ効果的な対応が求められます。

上司や同僚とのコミュニケーションを通じて、問題を早期に発見し対処することが重要です。

そのため、現代社会にあった方法で従業員の声を回収する必要があるのです。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

あなたの職場をより良いものにするためにぜひご活用ください。

- 社内でとる匿名アンケートは信頼してもらえないのでは?

みんばこは、第三者サービスなので安心して匿名投稿することができます。 - まともな意見が集まらないのでは?

みんばこには良い意見が集まる秘訣があります。しっかり活用することで社員のロイヤリティも上がっていきます。 - 管理側の負担が大きいのでは?

意見回収専門アプリならではの、さまざまな機能によって管理者側の負担もサポートします。

ハコラボ

ハコラボ