ある日突然の退職宣言を受けたことはありませんか?

実は最近、従業員が突然退職して驚く「びっくり退職」が増加しており、多くの企業がその原因と対処法を模索しています。

この問題は、さまざまな要因が絡み合って発生していますが、

もしかしらあなたの従業員もびっくり退職をしてしまうかもしれません。

本記事では、びっくり退職が発生する原因とその対処法について詳しく解説します。

信頼していた従業員がいきなり退職を申し出てきた。こんなことが起きないように早期から従業員の本音を知り、退職を回避するための施策を行なっておきましょう。

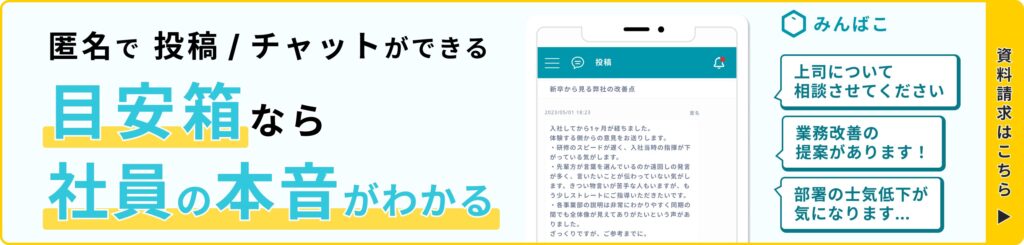

従業員の意見や本音を回収するためによく使われているツールはこちらです。

そもそも「びっくり退職」とはなんでしょうか?

びっくり退職とは、突然の退職で周囲を驚かせるケースを指します。

たとえば、ある社員が「退職します」と突然言い出し、その日を最後に出社しなくなる場合ですね。

予告なしに退職されることで、業務の引き継ぎや人員確保が困難になり、組織全体に大きな影響を与えてしまいます。

びっくり退職は若手に多い?

びっくり退職は若手社員に多いと言われています。

若手社員はストレスを感じることが多く、まだ信頼関係の構築ができていないケースも多いです。

さらに、最近は転職が当たり前の世の中になっていることや、退職代行というサービスも浸透している関係性上、やはりびっくり対象が起こりやすくなっていることがわかります。

昔の常識を当てはめるのではなく、今の時代にあった対策を講じていくことが重要です。

新入社員がストレスを抱える要因とメンタルヘルス対策とオススメツールについて

新入社員がストレスを抱える要因とメンタルヘルス対策とオススメツールについて

びっくり退職につながりやすい予兆

びっくり退職を未然に防ぐためには、予兆をいち早く察知することが重要です。

そのため、びっくり退職に繋がりやすい予兆をあらかじめ知っておきましょう。

ここでは、その予兆について解説をしていきます。

びっくり退職に繋がりやすい予兆として、以下のようなサインが見られることがあります。

これらのサインを早期に発見し適切に対処することで、突然の退職を防ぐことができるでしょう。

返信が遅くなる

従業員の返信が遅くなることは、びっくり退職の予兆と考えるべきです。

従業員のモチベーションが低下し、仕事への意欲が失われている可能性が高いからです。

返信が遅いという行動は、仕事に対する優先順位が低くなっている表れともいえます。

例えば、業務に対する質問やミーティングの確認メールに対する返信が数時間、あるいは一日以上かかるようになる場合です。

また、急ぎの依頼にも関わらず、すぐに対応しないといったことです。

返信の遅さを見逃さず、早期に対策を講じることが、従業員の離職を防止するために重要です。

理由なき有給休暇をたくさん取り始める

従業員が大した理由もなく有給休暇を多く取り始めることは、転職活動のサインかもしれません。

また断続的に休みが増える場合も、対処が必要です。

これを無視すると、やはり「びっくり退職」につながることがあります。

たとえば、ある社員がそれまでほとんど有給休暇を取らなかったにもかかわらず、急に理由を明かさず頻繁に休むようになった場合、その背後には会社への不満や職場でのストレスが隠れていることが多いです。

会社の話に興味が薄くなる

会社の話に興味が薄くなることは、びっくり退職の前兆の一つです。

社員が会社の方針や業務について無関心になることは、仕事への意欲や情熱が低下しているサインであり、退職を考えている可能性があります。

たとえば、会議中の発言が減少したり、会社のイベントや飲み会に参加しなくなったりすることが挙げられます。

会社の話に興味が薄くなる兆候を見逃さず、早期に対処することが重要です。

勤務態度が悪くなる

従業員の勤務態度が悪化することは、びっくり退職の予兆となり得ます。

勤務態度が悪くなる背景には、モチベーションの低下や不満の蓄積、あるいはストレスが関係していることが多いです。

これらの要因が放置されると、最終的に突然の退職に繋がる可能性があります。

具体的には、遅刻や早退が増える、仕事の質が落ちる、同僚や上司とのコミュニケーションが減少するなどの行動が見られるようになります。

また、社員が会議やミーティングでの発言を控えたり、チーム活動に積極的でなくなることもあります。

これらは従業員の心の中で何かが変わっているサインかもしれません。

みんばこはびっくり退職の予兆を事前に知ることに優れたツールです。

びっくり退職が起こる原因

びっくり退職が発生する背景には、さまざまな理由があります。

突然の退職は企業にとって大きなダメージとなるため、その原因を理解し、予防することが重要です。

ここでは、びっくり退職が起こる主要な原因について詳しく見ていきます。

それぞれの原因を掘り下げることで、有効な対策を考える手助けになります。

人間関係にトラブルがある

職場の人間関係にトラブルがある場合、びっくり退職の原因となります。

労働者は一日の多くの時間を職場で過ごすため、人間関係が悪いとストレスや不満が蓄積しやすくなります。

これが限界に達すると、突然の退職という形で現れることが多いです。

たとえば、上司からのハラスメントや、チームメンバーとのコミュニケーション不足が原因で、心理的な負担が重くなり、突然の退職に至るケースがよく見られます。

職場の人間関係が良好であることは、労働者のストレスを軽減し、びっくり退職を予防するために非常に重要です。

会社の評価や報酬に納得がいってない

従業員が会社の評価や報酬に納得がいっていない場合、びっくり退職の原因となりやすいです。

適切な評価や報酬が得られないと、従業員のモチベーションやエンゲージメントが低下し、結果的に退職を考えるきっかけとなるからです。

たとえば、努力や成果に見合った報酬を受け取れない、または昇進や昇給の機会が不公平に感じられる場合、従業員は不満を抱きやすくなります。

公正な評価制度と適切な報酬が重要です。

従業員の納得感を得るために、会社は透明性のある評価・報酬システムを確立して運用することが必要です。

業務量が多すぎる

業務量が多すぎることで、従業員がびっくり退職するリスクが高まります。

過剰な業務量は、ストレスや体調不良を引き起こし、結果として従業員が突然退職を決意する原因となります。

過労によるモチベーション低下や精神的疲弊が積み重なることで、限界を迎えてしまいます。

例えば、プロジェクトが複数重なり、長時間労働が常態化している状況では、従業員は息つく暇もなく業務に追われることになります。

これにより、休暇を取る時間や家族との時間も奪われ、心身ともに疲労困憊してしまうのです。

親の介護など致し方ない原因

親の介護など、本人の意図とは無関係な不可抗力で退職を余儀なくされるケースがあります。

こうした状況は従業員自身の問題ではなく、むしろ家庭環境や予期しない出来事に対応するためのものであり、彼らに対して責めることはできません。

たとえば、親が突然重病になった場合、その看護や介護のために仕事を続けることが困難になることがあります。また、他の家庭内の要因でもどうしても職場に留まれない場合も考えられます。

このような不可抗力での退職を防ぐことは難しいですが、企業としてはサポート体制を整えることが重要です。

従業員が突然退職する理由が親の介護などの避けられない要因である場合、これを完全に防ぐことは難しいです。

しかし企業としては、ワークライフバランスを考慮した柔軟な働き方の提供や、介護休暇の充実といったサポート体制を整えることで、少しでも従業員が離職せずに済むような環境を整えることができます。

このような対策は、従業員の不安を減少させるだけでなく、彼らが仕事と介護を両立できるよう支援するものです。

企業はこのようにして、従業員一人一人の状況に適切に寄り添う対応が求められます。

みんばこはびっくり退職の原因への対処に優れたツールです。

びっくり退職を防止する方法

びっくり退職を防止するためには、企業側が積極的に対策を講じる必要があります。

適切な方法を用いて従業員の不安や不満を解消することで、予期せぬ退職を未然に防ぐことができます。

具体的には、以下のような方法を導入することでびっくり退職のリスクを軽減させることが可能です。

会社の人事制度を見直そう

びっくり退職を防ぐためには、会社の人事制度を定期的に見直すことが重要です。

従業員が現在の人事制度に不満を持ち、それが退職の原因となる場合があります。

特に評価や報酬に関して問題があると感じた場合、従業員のモチベーションが低下し、最終的には退職に至ることがあります。

このため、びっくり退職を未然に防ぐためにも、常に公平かつ透明性のある人事制度を導入し、従業員が納得できる評価と報酬を提供することが大切です。

公平かつ透明性のある人事制度の導入は、従業員一人ひとりのモチベーションを高め、結果として会社全体の生産性向上にも繋がります。

1on1ミーティングを定期的に実施しよう

定期的な1on1ミーティングを実施することは、従業員の不満や悩みを早期に察知するために効果的です。

1on1ミーティングによって、従業員がリラックスして本音を話しやすくなり、突発的な退職を未然に防ぐことができます。

また、従業員のキャリア目標や業務上の困難についても理解が深まります。

たとえば、1on1ミーティングで従業員が業務の負担について相談した場合、その負担を軽減するための具体的な方策を話し合うことができます。

そして、キャリアパスについての希望を把握し、それに沿った業務や研修の提供が可能になります。

このように、従業員の個々のニーズや状況に合わせた対応ができるため、モチベーションの維持にもつながります。

そのため、1on1ミーティングを定期的に実施することで、従業員のモチベーションを維持し、びっくり退職を防止する効果があります。

重要なことは、社員が安心して悩みや希望を話せる環境を整えることで、長期的な信頼関係を築き、組織全体のエンゲージメントを高めることができる点です。

従業員の本音を集めよう

従業員の本音を集めることが、びっくり退職の未然防止につながります。

社内の問題や不満を早期に察知し適切に対処することで、従業員のストレスや不満を減らせるからです。

従業員が本音を言える環境を作ることは、健全な職場環境を維持するために非常に重要です。

たとえば、匿名のアンケートを定期的に実施することで、従業員が安心して本音を伝えることができます。

また、意見箱を設置するなどして、従業員が気軽に問題を報告できる仕組みを整えることも有効です。

従業員の本音を集める取り組みを通じて、未然防止策を講じ、健全な職場環境を維持しましょう。

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

びっくり退職が起こった時にやるべきこと

びっくり退職が発生した際には、どのようなアクションを取れば良いのでしょうか。

以下では、びっくり退職が発生した際に管理者や企業が取るべきアクションについて解説をします。

まずは話を聞く

びっくり退職が発生した際には、まず最初に従業員の話をしっかりと聞くことが重要です。

従業員が退職を決めた背景や理由を理解することで、根本的な問題を把握し、今後の対策や改善策を立てることができるからです。

たとえば、ある従業員が突然退職を申し出た場合、その理由を聞くことで職場の人間関係や仕事内容に対する不満が明らかになることがあります。

これにより、同じような問題が再発しないように対策を講じることができます。

びっくり退職が発生した場合、まずは冷静に話を聞き、問題の核心に迫ることが大切です。

問題を解決する

びっくり退職が発生した際には、迅速かつ適切に問題を解決することが重要です。

問題が放置されると、他の従業員にも不安や不満が広がり、同じ状況が再発する可能性があるため、発生したびっくり退職の原因を特定し、適切な対策を講じてしっかりと解決しましょう。

たとえば、人間関係でのトラブルが原因の場合は、該当する部署やチームでの関係改善プログラムを実施したり、専門のカウンセラーを導入するといった対応が考えられます。

このように、具体的な対策を講じることで職場の雰囲気を改善し、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。

また、原因となる要因を積極的に解決し、再発防止策を講じることで、他の従業員のモチベーションを維持し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げることが大切です。

このような対策を徹底することで、びっくり退職の発生を抑えるだけでなく、職場全体のエンゲージメントを高め、健康経営の実現にも寄与することができます。

今後起こらないように制度を見直す

びっくり退職の原因を防ぐためには、企業の制度を見直すことが重要です。

制度の不備は従業員の不満を引き起こし、最終的にびっくり退職につながる可能性があるためです。

たとえば、人事評価制度や報酬制度が不公平だった場合、従業員は公正な評価を受けていないと感じ、退職を考えることがあります。

これに対して、より透明性のある評価制度を導入することで従業員の満足度を高めることができます。

また、ワークライフバランスを重視した勤務制度の導入も効果的です。適切な休暇や柔軟な働き方を提案することで、従業員の負担を軽減し、長期的な企業との関係を築くことができます。

さらに、キャリアパスの明確化も大切です。従業員が自分の成長やキャリアの方向性を見失うことなく進んでいけるように、定期的なフィードバックや1on1ミーティングを実施することが求められます。

制度を改善することで従業員の満足度を高め、びっくり退職の発生を防ぎましょう。

システムの導入を検討する

システムの導入を検討することは、びっくり退職を防止するための有効な手段になります。

具体的には、従業員の状況をリアルタイムで把握でき、異常が発生した際に迅速に対応できるものが良いでしょう。

また、定期的なフィードバックを受け取れるシステムを利用することで従業員の満足度や不安をタイムリーに把握できます。

システム導入によって従業員の動向を常にモニターし、早めの対応を行う体制を整えましょう。

それにより、びっくり退職のリスクを低減し、より働きやすい職場環境を実現することができます。

風通しの良い職場とは何か。チェックリストや導入すべきシステムなどを解説!

風通しの良い職場とは何か。チェックリストや導入すべきシステムなどを解説!

びっくり退職の防止に適したツール

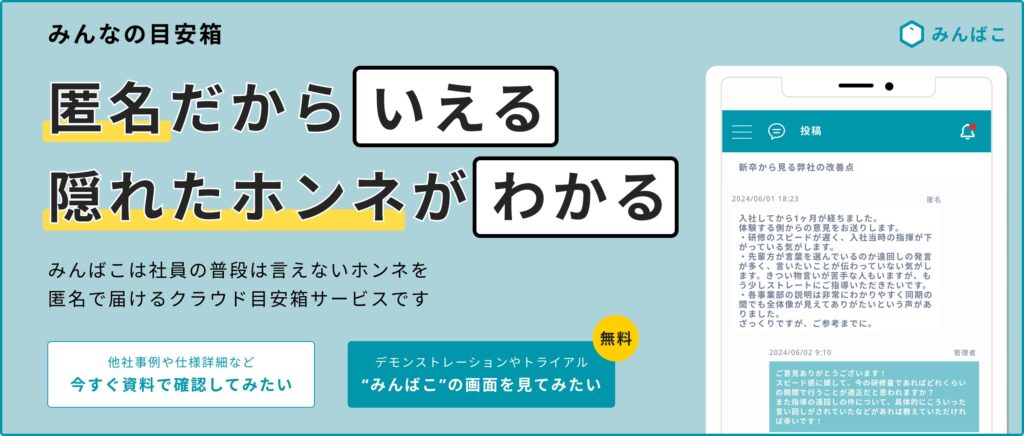

びっくり退職を事前に検知するためには、従業員がストレスや本音を言える場所が必要です。

しかし、あなたもご存知かと思いますが、やはり本音は言いづらいもので、アンケートなどでは本音を引き出すことはできません。

特に若手社員であれば、緊張をしているのでよりその難易度は上がります。

そのため、匿名報告ができるシステムを導入することで、従業員が相談する場所ができ、また管理者もデータ管理を行い適切な施策を考えることができます。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

- アンケートはこちらから実施をしなければ、回答を集めることはできません。しかし、目安箱を用いればいつでも従業員の本音を集めることができます。

これらの予防策を組み合わせることで、ネガティブな噂の発生を最小限に抑え、良好な職場環境を構築することができます。

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

目安箱 は導入すべき?メリットデメリットを比較!導入すべきシステムとは

業務改善は従業員の本音に目を向けよう

以上のように、びっくり退職は事前対策と早期対策が必要不可欠です。

そのため、「今はまだ発生していないから大丈夫」と考えるのではなく、今から対策を講じることが大事です。

なぜなら、びっくり退職はその特性上、事前に知ることが難しいからです。

期待していた若手、信頼していた部下がいつ辞めてしまうかわかりません。

また、従業員の声は非常に影響力があり、さまざまなヒントが隠されています。

そのため、特にマネジメント層は、「びっくり退職の防止」という視点にとどまるだけでなく、より大きな視座で離職防止について考えましょう。

そのためには、従業員の意見を収集する必要があります。

みんばこは社員の普段は言えないホンネを匿名で届けるクラウド目安箱サービスです

あなたの職場をより良いものにするためにぜひご活用ください。

ハコラボ

ハコラボ